HSCの親

HSCの親どうしてこの子はこんなに繊細なんだろう?

自分自身も疲てしまって、子どもとうまく向き合えない…

そんなふうに悩む子育て中の方も多いのではないでしょうか。

私もまったく同じでした。

私自身はHSP(ひといちばい敏感な人)で、娘はHSC(ひといちばい敏感な子)。

毎日の子育てのなかで、うまくいかない自分を責めてしまうこともありました。

でも繊細なHSPママだからこそ、子育てに活かせることがあります!

この記事ではHSPがHSCの子育てをする際に知っておきたい基本的な知識や、日常の関わり方のヒントをお伝えします。

この記事でわかること

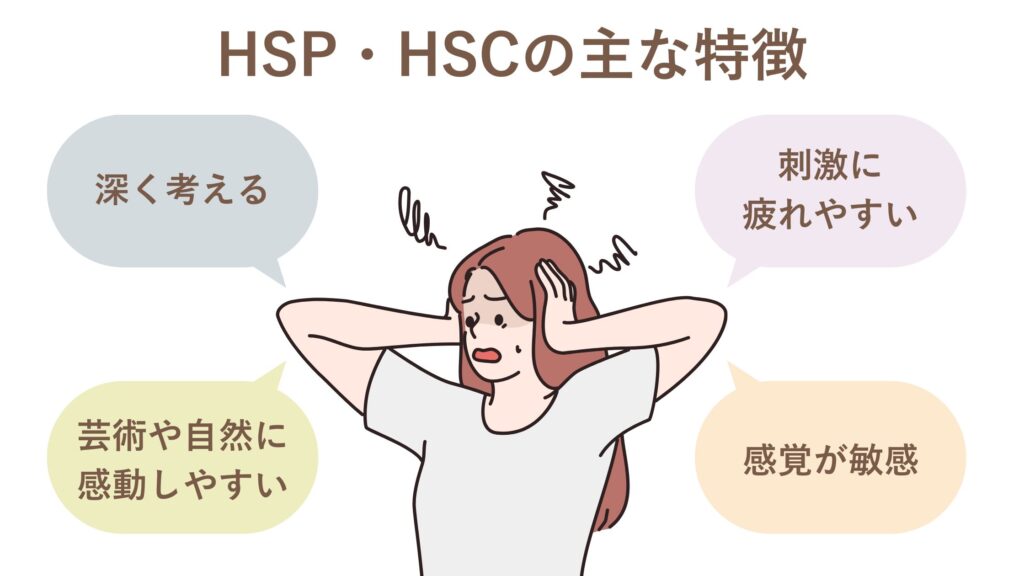

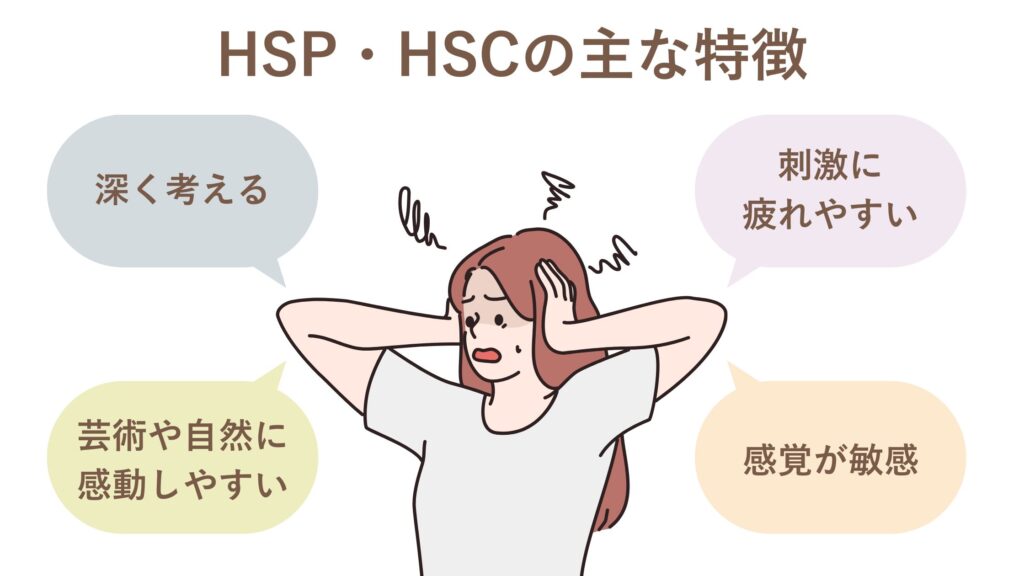

HSP・HSCって?

HSPやHSCってそもそも何なの?

そんな方のために、まずはHSPとHSCについて簡単に説明しますね。

HSPとは?

まずはHSPとは何なのか、その特徴を見ていきましょう。

「Highly Sensitive Person(ひといちばい敏感な人)」の略

- 音や光、におい、人の感情などに敏感に反応しやすい性質のこと

- アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念

- 生まれ持った「気質」のひとつとされている

HSPの特徴

- 大きな音や強い光が苦手

- 人の表情や声のトーンに敏感

- 疲れやすく、ひとり時間がないとしんどい

- 他人の気持ちに共感しすぎてしまうこともある

私自身もHSPです。

人混みや急な予定変更が苦手で、人と会うとぐったりしてしまうことがあります。

HSCとは?

つづいてHSCについて紹介します。

「Highly Sensitive Child(ひといちばい敏感な子ども)」の略

- HSPの気質をもつ子どものこと

- 5人に1人ほどにその傾向があるとされている

HSCの特徴

- 新しい環境や初対面の人が苦手

- 大きな音や刺激にびっくりしやすい

- 感受性が豊かで、アートや音楽に興味を持つ

- 頑張り屋さんだけど、失敗を極端に怖がる

- 怒られることや、他人の感情をとても強く受け取る

うちの娘は、「失敗したらどうしよう…」と心配しがち。

でも人の気持ちに寄り添えるやさしさがあって、感受性もとても豊かだなと感じます。

HSPやHSCは病気ではなく気質

HSPやHSCは、病気や障害ではなく生まれ持った気質のひとつです。

たとえば、背の高い人・低い人がいるように、感じ方にもその人らしさがあります。

甘えてるんじゃないの?

HSCの子どもを育てていると、周囲からこのように言われることもあるかもしれません。

でもHSCという気質は甘えなどではなく、決して特別なことでもありません。

親が子どもの気持ちに寄り添ってあげる。

それだけで、 HSPの子どもの心がラクになることがあります。

HSCの子どもに見られる特徴

さきほど説明したようにHSCの子どもの感覚はとても繊細です。

そのため周りのちょっとした変化にもよく気がつきます。

HSCに見られる特徴

- 音や光、においなどに敏感

少しの物音でも驚いたり、大きな音が苦手だったりします。

蛍光灯のチカチカや、人混みのざわざわで疲れてしまうことも。 - 人の気持ちを深く受け取る

他の子が怒られているのを見るだけで、泣いてしまうことも。

親や先生のちょっとした表情・声のトーンの変化に気づき、心を乱されやすい傾向があります。 - 想像力・感受性がとても豊か

物語に強く感情移入したり、自然や芸術に強く惹かれる子も多いです。

絵本を読んだあとに登場人物の気持ちをずっと考えていたりします。 - 新しい環境・人が苦手

初めての場所や知らない人に対して、とても緊張します。

慣れるのに時間がかかるため、「人見知り」と誤解されることも。 - 自分に厳しく、完璧主義な一面も

「失敗したらどうしよう」と強く感じるため、新しいことにチャレンジするのを怖がることがあります。 - 一度にたくさんのことがあると混乱しやすい

急に予定が変わったり、人がたくさんいる状況ではパニックになりやすいです。

こういったHSCの特徴は、わがままや甘やかしすぎなど育て方のせいではなく、その子の気質によるものです。

HSCの特徴に当てはまることがあっても、過剰に心配する必要はありません。

HSPがHSCを育てる際に悩みやすいポイント

HSPの親は、自分自身がひといちばい敏感だからこそ、HSCの気持ちに寄り添える力を持っています。

でもそのぶん、心が疲れやすく悩んでしまう場面もたくさんあるんですよね。

ここでは、私自身の体験もふまえて、つまずきやすいポイントとその乗り越え方をご紹介します。

1. 自分も敏感なので一緒に疲れてしまう

子どもが刺激に疲れて泣いてしまったり不安定だと、ママも一緒に感情が動いてしまうことがあります。

娘が保育園に行きたくないと泣き出した朝のことです。

私は「ちゃんと行かせなきゃ」という気持ちと、「こんなに泣くなんて、かわいそう…」という思いのあいだで心が揺れて、どっと疲れてしまいました。

娘の不安に寄り添おうとすればするほど、自分まで同じように不安定になってしまって…。

朝の支度を終えるだけでも、毎日ヘトヘトでした。

そんなときは…

「そうか、私も疲れてたんだな」って気づいてあげることが第一歩です。

がんばりすぎず肩の力を抜いて、ゆっくり休んでくださいね。

2. 周囲から「過保護」「甘やかしてる」と言われる

そんなことで泣くの?

もっと厳しくしないと…

周囲の人に言われると、どうしても自信をなくしたり、罪悪感を覚えてしまうこともあります。

私の場合は親族から「甘やかしすぎ」と言われたことが、いちばん辛かったです。

そんなときは…

無理に他人に合わせなくても大丈夫!

あなたとお子さんに合う環境を選ぶことが、いちばんの安心につながります。

私は身近な人たちにHSCについて知ってもらうために、明橋大二さんの『HSCの子育てハッピーアドバイス』という本を読んでもらいました。

娘にぴったり当てはまる内容が多く、「そういう気質なんだね」と理解してくれることが増えました。

3. しっかりしようとがんばりすぎてしまう

HSPママは真面目で責任感が強い人が多く、「ちゃんと育てなきゃ」と自分を追い込みがちです。

子育てに手抜きをすることに罪悪感を感じてしまうことも。

そんなときは…

「ちょっと無理かも」と思ったら、思いきって手を抜いてOK!

「今日はレトルトでいいや」「テレビに少し頼ってみよう」と、自分を甘やかす選択をしましょう。

4. 自分を責めやすく、孤独を感じやすい

「なんで私はうまくできないんだろう…」

「この気持ち、誰にもわかってもらえない…」

HSP気質のママはこんなふうに自分を責めたり、周囲と比較して孤独を感じやすい傾向があります。

周りと比べて自分はダメな母親だと感じてしまうことも。

そんなときは…

誰かに話すだけで、ふっと心が軽くなることもあります。

身近な人に話しづらければ、

- SNS

- ブログ

- HSPやHSCのコミュニティ

など、「共感できる人」とつながることも心の支えになります。

私が心がけているHSCへの接し方や生活の工夫

HSCは生まれもった気質なので、子どもによって現れ方もさまざまです。

そのため、「こうすれば絶対うまくいく!」という万能な方法はありません。

わが家でも、たくさんの試行錯誤をくり返しながら、少しずつ娘が安心できるような関わり方を見つけてきました。

ここでは、私が実際にやってみて、特に効果を感じた工夫をご紹介しますね!

1. 安心できる「いつもの言葉」を決める

娘が不安そうなとき、私はよくこう声をかけています。

大丈夫、ママはここにいるよ。

どうしたらできそうかな?

この「いつもの言葉」があることで、娘は少しずつ安心できるようになりました。

声のトーンもできるだけ穏やかに、ゆっくりと話すことを意識しています。

2.「慣れさせる」より「安心できる場所をつくる」

「外の世界に慣れさせなきゃ!」と無理にがんばらせると、子どもはかえって萎縮してしまうこともあります。

それよりも、まずは

- 家に帰ればホッとできる

- 自分の部屋が落ち着く

そんなふうに、安心できる居場所をつくることが大切だと感じます。

我が家では、娘の好きなぬいぐるみやお気に入りの絵本を置いた「リラックスコーナー」を部屋の一角に用意しています。

3. 「今日はどうだった?」よりも「今どんな気分?」

HSCの子は、「今日はどうだった?」と聞かれると、「ちゃんと答えなきゃ…」と緊張してしまうことがあります。

私は、こんなふうに聞き方を変えてみました。

今日はうれしかったこと、あった?

今の気分はどう?

そうすることで、娘は少しずつ気持ちを話してくれるようになりました。

言葉にするハードルが下がったようです。

4. 落ち着けるルーティンをいっしょに作る

HSCの子は先のことが見えていると、気持ちが落ち着きやすい傾向があります。

夜寝る前にハグをして、本を1冊読む。

娘もそんな「おやすみ前の習慣」ができたことで、安心して眠れるようになりました。

朝の支度や帰ってからの流れも、決まった順番にしておくと、落ち着きやすくなりますよ。

5. ママ自身も「疲れた」と言っていい

私自身HSPなので、がんばりすぎるとすぐに気持ちがいっぱいになってしまいます。

そんなときは、「ママもちょっと疲れちゃったから、少しだけ休むね」と、やさしく伝えるようにしています。

休む姿を見せるのも、子どもにとっては大切な学びのひとつ。

いっしょにごろんと横になったり、本を読んだり。

そんな静かな時間が、親子にとってほっとするひとときになっています。

「もしかしてHSCかも?」と思ったときにできること

うちの子、もしかしてHSCかな…?

「うちの子、もしかしたらHSCかも…」

そんなふうに感じたら、まずは焦らず、そっとその気持ちを受け止めてみてくださいね。

HSCかもしれないと思ったときに、私自身が意識してよかったなと思うことを紹介していきます。

チェックリストで傾向をつかむ

HSCの特徴にどれくらい当てはまるかを見てみると、子どもの気質を客観的に見つめるきっかけになります。

エレイン・アーロン博士が作った「HSCセルフテスト」で、お子さんの傾向をチェックしてみましょう。

HSCセルフテストはこちらでできます。

複数当てはまる場合、HSC傾向があるかもしれません。

※チェックはあくまで「傾向」であり、診断ではありません。

情報の取り入れすぎに注意

HSCについて調べていると、「こんなタイプ」「この対処法が合う」といった情報がたくさん出てきますよね。

つい「うちの子はこれかな?」と当てはめたくなる気持ちも自然なことです。

でも大切なのはHSCだからどうするかよりも、「この子が安心できるのはどんなとき?」を見つけていくことです。

HSPかもと気づくことでホッとすることもあります。

無理にあてはめようとせず、少しずつ自分たちらしい関わり方を見つけていきたいですね。

まとめ

今回は、HSPがHSCの子育てをする際に知っておきたい基本的な知識や、日々の関わり方のヒントを紹介してきました。

この記事のまとめ

- HSCは病気ではなく生まれ持った気質

- HSPのママだからこそ、HSCの気持ちに気づける

- 日々の中で安心できる環境を整えていくことが子どもの心の安定につながる

HSCは、決して特別なものではありません。

「ひといちばい感受性豊かな子」と「その子に寄り添える感性を持った親」の関係はかけがえのないものです。

HSPママ、HSCの子ども、どちらも自分たちらしく安心して過ごしていきたいですね!

HSC子育て完全ガイドはこちら